一、生理时钟与创作时钟的双重倒计时

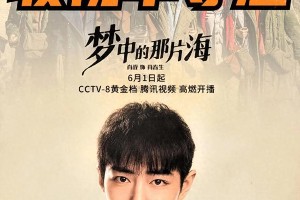

声带老化远比想象中残酷,50岁歌手的音域较巅峰时期普遍收窄3-5个key。张学友告别巡演后台的雾化器,刘德华彩排时频繁的润喉动作,都在诉说岁月对嗓子的侵蚀。更致命的是创作力的衰退,音乐人黄金创作期通常在25-45岁,李宗盛坦言50岁后写情歌”像在扮演年轻时的自己”。

二、商业帝国的瓦解与重生

数字音乐时代摧毁了传统唱片业的盈利模式,实体专辑销量从2004年的2.4亿张暴跌至2021年的279万张。当流媒体平台主导市场,老牌歌手发现新专辑的版税收入甚至不够支付制作成本。于是我们看到孙燕姿转型声乐导师,林俊杰创立潮牌,音乐不再是唯一的变现渠道。

三、代际审美的鸿沟与突围

大数据显示,00后听众对经典老歌的接受度不足30%。当短视频神曲用算法轰炸年轻人的耳朵,李健的人文叙事显得曲高和寡,蔡依林的舞曲文化输给女团打歌舞台。五月天在鸟巢开唱时,场外黄牛票的价格曲线,恰好折射出情怀与现实的距离。

站在2023年的音乐岔路口,老歌手们面临的选择题异常残酷:是榨干情怀吃老本,还是冒险创新求突破?当周杰伦喝着奶茶哼出《最伟大的作品》,我们或许该庆幸这些声音未曾真正离开。他们只是换了个姿态,在流媒体时代的洪流中,守护着华语乐坛最后的体面。而每个仍在单曲循环《晴天》的我们,何尝不是在用自己的播放量,为那个黄金时代续写墓志铭。